|

|

Podcast zur Geschichte des Landestanzsportverbandes Berlin e.V.

70 Jahre LTV Berlin (8. März 1955)

Zum 70jährigen Bestehen des Landestanzsportverbandes Berlin e.V. lädt der ehrenamtliche Archivbeauftragte Dirk Ullmann monatlich zur entspannten Plauderei rund um die Geschichte des hauptstädtischen Tanzsports und damit zum indirekten Blick ins Verbandsarchiv ein. Die Spannbreite seiner Gäste reicht von aktiven wie ehemaligen Tänzern über Tanzsportfunktionäre bis hin zu Persönlichkeiten der Berliner Sportmetropole. Ebenso kommt mit Dr. Jutta Braun eine Sporthistorikerin zu Wort, die als externe Expertin auf den Tanzsport blickt.

Bislang sind vier Folgen mit Franz Allert (Ehrenpräsident des Berliner wie Deutschen Tanzsportverbandes), Annalena Franke u. Vinzent Gollmann (Tanzsportjugend), Thomas Härtel (Präsident des Landessportbundes) sowie Deutschlands bester Breakerin Jilou (zweifache WM-Dritte) online. Weitere Interviews (u. a. mit Formationsweltmeister Axel Zechlin oder Rock’n’Roll-Trainer Peter Herrmann) sind schon produziert und bald verfügbar. Alle Folgen werden über mehrere Streamingdienste bereitgestellt.

Hier geht es zum Trailer: https://www.ltv-berlin.de/de/aktuell/news/beitrag/ankuendigung-jubilaeumspodcast

|

75 Jahre Deutscher Turner-Bund (1950-2025)

Von Michael Krüger

Der Deutsche Turner-Bund ist nicht nur der zweitgrößte Sport-Fachverband in Deutschland, sondern auch der vielfältigste mit einer sehr langen Geschichte, die bis zu Turnvater Jahn im frühen 19. Jahrhundert reicht. Er ist sich dieses historischen Erbes bewusst und pflegt deshalb enge Beziehungen zur DAGS. Auf Vermittlung der DAGS wurde das Archiv des DTB aufgearbeitet und ins Bundesarchiv als Quelle deutscher Turn- und Sportgeschichte von nationaler Bedeutung gesichert.

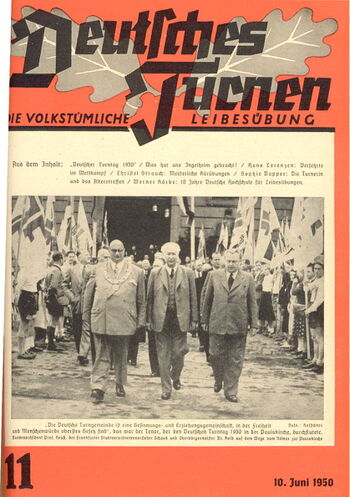

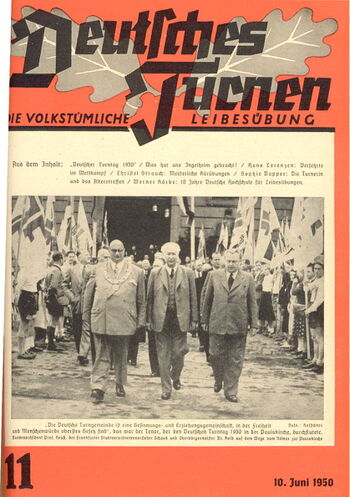

In diesem Jahr feiert der DTB nicht nur das große, inzwischen internationale Deutsche Turnfest in Leipzig, sondern auch sein 75jähriges Jubiläum. An dieses Ereignis soll an dieser Stelle erinnert werde: An Pfingsten 1950 war in der Frankfurter Paulskirche alles gut vorbereitet: Rednertribüne, Blumenschmuck, Fahnen, Turnerchor … ein neuer Deutscher Turner-Bund (DTB) sollte gegründet werden: 5 Jahre nach Kriegsende, 15 Jahre nach der Auflösung der Deutschen Turnerschaft (DT) durch die Nationalsozialisten und 17 Jahre nach dem Verbot des Arbeiter Turnerbundes (ATB) sowie der Verfolgung, Inhaftierung und Ermordung kommunistischer und jüdischer Turner - darunter die Cousins Alfred und Gustav Felix Flatow, Olympiasieger bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit 1896 in Athen. Alle Turnerinnen und Turner, unabhängig von Alter, Herkunft, Religion und Geschlecht sollten wieder gemeinsam turnen und in den sich neu gründenden Turnvereinen in einem Dachverband organisiert werden. Nur die Turnerinnen und Turner aus der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) durften nicht dabei sein. Die DDR wurde am 7. Oktober 1949 gegründet, und der Deutsche Turn-Verband (DTV) der DDR am 3. Mai 1958 als eine Untergliederung in den 1957 geschaffenen Deutschen Turn- und Sportbundes (DTSB) der DDR eingefügt, zuständig für die Sportart Gerät- und Kunstturnen und die Turn- und Sportfeste der DDR.

Doch im Westen kam es anders als gedacht. Die Feier in der Paulskirche fand zwar statt, und sogar Bundespräsident Heuss war erschienen und hielt eine Rede. Aber die Gründung des Verbandes durfte (noch) nicht vollzogen werden. Die Alliierte Hohe Kommission erhob Einspruch, weil in den Paragraphen 2 und 3 des eingereichten Satzungsentwurfs davon die Rede war, dass der neue DTB eine „Gesinnungs- und Erziehungsgemeinschaft“ sei, und dieses Ziel durch die „Einwirkung auf das öffentliche Leben“ erreichen wolle. Das erinnerte die Besatzungsmächte zu sehr an das Dritte Reich, als die Turn- und Sportverbände sich als politische Organisationen verstanden (bzw. sich so verstehen mussten), die ein „mächtiges Werkzeug zur Verbreitung von Nazilehren und Einprägung von Militarismus“ gewesen seien, wie es einer Erklärung des Kontrollrats hieß.

Das durfte sich nicht wiederholen. Turnen und Sport sollten frei, unabhängig und unpolitisch sein, oder eben gar nicht. So wollten es die Besatzungsmächte, die damals noch das Sagen hatten. Die Bundesrepublik Deutschland, die mit der Verabschiedung des Grundgesetzes am 23. Mai 1949 gegründet wurde, war noch nicht souverän, sondern unterlag dem Besatzungsstatut. Der Satzungsentwurf wurde entsprechend geändert, und am 2. September 1950 erfolgte schließlich die offizielle Gründung des DTB in der Universitätsstadt Tübingen – dort erinnert bis heute eine Tafel am Rathaus an dieses Ereignis – in Verbindung mit den ersten Deutschen Turnmeisterschaften nach Krieg und Diktatur.

v. l.: Der Frankfurter OB Dr. Kolb, Bundespräsident Heuss sowie der Stadtverordnetenvorsteher Schaub auf dem Weg zur Paulskirche. Vorlage: M. Krüger.

Bemerkenswert und wegweisend war jedoch an Pfingsten in Frankfurt in der Paulskirche die Rede des neu gewählten Bundespräsidenten Theodor Heuss (1884-1963). Er hatte in seiner Jugend eifrig geturnt und ein großer Freund von Turnen und Sport. Nachdem der Dachverband des Sports in Westdeutschland im Dezember 1950 in Hannover gegründet worden war, nahm er 1951 das Angebot der „Schirmherrschaft“ des deutschen Sports an. Das bedeutet, dass das deutsche Staatsoberhaupt eine besondere Schutzverpflichtung gegenüber dem in Vereinen und Verbänden organisierten Sport übernahm, die bis in die Gegenwart anhält. Die Ehrenurkunden bei den Bundesjugendspielen tragen seine Unterschrift. Heuss übernahm diese Verpflichtung nicht ohne Grund, sondern aus Überzeugung vom Wert und Nutzen von Turnen und Sport für das demokratische Gemeinwesen in der Bundesrepublik Deutschland.

Heuss erinnerte in seiner Festansprache an die demokratischen Traditionen der Turnbewegung und ihre gemeinschafts- oder, wie man heute sagt, identitätsstiftenden, integrierenden und inklusiven Aufgaben, die sie seit ihren Anfängen im 19. Jahrhundert wahrgenommen hatte. Gemeinsam mit dem ersten Vorsitzenden der DTB, dem von den Nationalsozialisten verfolgten Arbeiterturner, SPD-Politiker und Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main, Walter Kolb (1902-1956), berief sich Heuss auf die für Freiheit und Demokratie kämpfenden 1848er Turner. Zu dem der Hanauer Turner in die Freiheitskämpfe im Zusammenhang der Reichsverfassungskampagne 1849 fragte er: „Ja, was waren sie denn in diesem Augenblick? Waren sie Kämpfer für die Freiheit oder waren sie, weil sie Schießprügel mit sich trugen, verdächtige Militaristen?“ Und seine Antwort lautete: „Wer für die Freiheit (…) kämpfte, der musste auch den Einsatz wagen.“

80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und angesichts der Bedrohungen von Freiheit und Demokratie ist dieser Satz aktuellen denn je.

Dasselbe gilt für die nachfolgende Aussage, die eine radikale Absage an jede Art von ideologischer Sinngebung von Turnen und Sport beinhaltete: „Wenn ich keck sein darf“, sagte er am Ende seiner von großem Jubel begleiteten Ansprache, „dann will ich sagen: Es hat keinen proletarisch-marxistischen Klimmzug und keinen bürgerlich-kapitalistischen Handstand gegeben (lebhafter Beifall), sondern die Dinge wurden von dem geleistet, der sie eben konnte, und dann war es wurscht, wohin er gehört hat.“ (zitiert nach dem Protokoll)

Heuss meinte damit, dass Gymnastik, Turnen, Spiel und Sport , für alle Menschen sein sollten, sie sind Ausdruck ihrer Freiheit und Selbstbestimmung, aber sie taugen nicht für eine „Weltanschauung“, wie es im Nazi-Deutschland hieß, oder für welche Ideologie auch immer. Mit anderen Worten: Die Turn- und Sportbewegung sollte sich auf ihre grundlegenden menschlichen Werte besinnen, auf Humanität, Gemeinschaft, Gesundheit und Erziehung, sich aber nicht in den Dienst politischer Ideologien stellen lassen. Dabei dachte Heuss auch an die Turnbrüder und Turnschwestern in der DDR, denen dieses Schicksal gerade bevorstand, erneut von der Ideologie eines totalitären Staats vereinnahmt zu werden.

Die freie Turn- und Sportbewegung hat ihren Anspruch keineswegs aufgegeben, sowohl einen Beitrag zur Bildung und Erziehung der Menschen als auch der Stiftung von Gemeinschaft und sozialer Identität zu leisten. Aber dies eher in dem Sinn, wie es Theodor Georgii (1826-1892), der erste Vorsitzende des Schwäbischen Turnerbundes (STB) und der Deutschen Turnerschaft (DT) vor 180 Jahren auf dem Turnfest in Reutlingen als 21jähriger Student formuliert hat:

„Soll ich euch lange sagen, was wir wollen, was wir streben?” fragte Georgii damals rhetorisch in die Runde. „Wir wollen ganze Menschen werden! Es ist nicht viel und ist doch alles; denn es heißt alle Kräfte, welche die Natur in uns gelegt, zu entwickeln, in dieser Entwicklung alle anderen, die ganze Welt zu umfassen ... Eines aber freut mich am meisten, dünkt mir das Höchste an unserer Sache, es ist das gleichmachende, wenn ihr wollt demokratische Element, dass alle sich fühlen als Brüder, als Kämpfer für eine Sache, für's Vaterland ... Es geht jetzt ein Ringen und ein Sehnen durch unsere Zeit ... und so wollen auch wir uns rüsten, wollen streben, dass wir wollen wackre Männer werden, zu jedem Streit und Kampf gerecht, wenn das Vaterland ruft.”

Inzwischen sind aus den „wackeren Männern“ vor allem engagierte Frauen und Mädchen geworden, die die Turnbewegung tragen. Und was heute „Vaterland“ bedeuten kann, unterscheidet sich logischerweise deutlich von dem des Jahres 1845. Ein Stück Heimat sind auch Gymnastik, Turnen, Spiel und Sport in Frieden und Freiheit.

Im Prinzip hat der Deutsche Turner-Bund bei seiner Gründung vor 75 Jahren wieder auf diesen von Georgii und Heuss gewiesenen Weg zurückgefunden, und er ist ihn auch bis heute mehr oder weniger erfolgreich gegangen. Allerdings wird er auch immer wieder verlassen, wie nicht zuletzt der aktuelle Turnskandal im weiblichen Kunstturnen zeigt. Spitzensport mit hohen Leistungen und Beanspruchungen darf nicht auf Kosten der Kinder und Jugendlichen gehen. „Der Turnplatz ist kein Drillort“, sagte Turnvater Jahn, und das muss auch bis heute gelten!

Der DTB ist mit über 5 Millionen Mitgliedern in seinen rund 20 000 Vereinen der zweitgrößte Sport-Fachverband im vereinten Deutschland hinter dem Deutschen Fußball-Bund. Allerdings ist er kein Sportfachverband wie andere. Zum Turnen zählen zahlreiche Sportarten und Disziplinen, von der Gymnastik bis zum Trampolinturnen, von den Turnspielen (Faustball, Prellball …) bis zum Rhönradturnen, vom Geocaching und Wandern über die zahlreichen Varianten von Gesundheits- und Fitnesssportarten bis zum akrobatischen Kunstturnen. Die erfolgreichsten „Marken“ des DTB sind die Gymnastik und das Kinderturnen. Turnen ist die Kinderstube des Sports. Turnerische und gymnastische Grund- und Vorbildung sind nicht nur eine Voraussetzung für eine gesunde und bewegte Lebensführung, sondern auch für Leistungen und Erfolge in anderen Sportarten. Das wissen zum Beispiel auch die Fußballerinnen und Handballer zu schätzen und die Leichtathleten sowieso. Turnen ist besonders bei Mädchen und Frauen beliebt. Sie stellen rund 70 Prozent der Mitglieder in den Turn- und Sportvereinen. Der DTB ist ein Frauensportverband.

Die Popularität turnerischer und gymnastischer Übungen geht weit über die organisierten Turn- und Sportvereine hinaus. Auch in Sport- und Fitnessstudios wird in diesem weiten Sinn geturnt, ebenso im Rehasport, in Volkshochschulen und Familienbildungsstätten oder individuell und digital per Apps und Podcasts.

Da die Turnerinnen und Turner noch nie um einen „kecken“ (das ist der Sprech des 19. Jahrhunderts) Spruch verlegen waren und sich auch gelegentlich in Selbstironie üben, haben sie nicht nur das unsterbliche Motto „frisch, fromm, fröhlich und frei“ – so sei die Turnerei – kreiert, sondern auch gerne Joachim Ringelnatz mit seinem lebensbegleitenden Motto zitiert: „Von der Wiege bis zu Urne – turne, turne, turne!“

|

Gemeinsam für eine Stärkung der Erinnerungskultur des Sports

DOSB und DAGS vereinbaren sporthistorische Tagung

v. l. Markus Friedrich (DAGS), Volker Bouffier (DOSB), Prof. Dr. Michael Krüger (DAGS-Vorsitzender, Online-zugeschaltet), Kirsten Witte-Abe (DOSB-Organisationsentwicklung) und Ulrich Schulze Forsthövel (DAGS), Foto: IfSG. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hatte am 22. April zur Übergabe des Tagungsbands „Den Sport organisieren“ nach Frankfurt am Main eingeladen. Dort übergaben die Vertreter der Deutschen Arbeitsgemeinschaft von Sportmuseen, Sportarchiven und Sportsammlungen e.V. (DAGS) und des Instituts für Sportgeschichte Baden-Württemberg e.V. (IfSG) die Tagungsdokumentation an Thomas Weikert (Präsident) und Dr. h.c. Volker Bouffier (Vorstand für besondere Aufgaben).

Der Band dokumentiert die Ergebnisse eines 2023 durchgeführten sporthistorischen Symposiums, das die Geschichte des bürgerschaftlich organisierten Sports zum Gegenstand hatte. Dies war nach „Sicherung und Erschließung von Kulturgut des Sports“ (2007), „Sportgeschichte vernetzt“ (2013) und „Kunst – Sport – Literatur“ (2018) das vierte DAGS-Symposium, das durch das IfSG im Kloster Maulbronn ausgerichtet worden war.

Die Buchvorstellung wurde außerdem genutzt, um mögliche Formen einer stärkeren Kooperation zwischen DAGS und DOSB auszuloten. Der Spitzenverband des deutschen Sports betonte die Notwendigkeit einer nachhaltigen Stärkung der Erinnerungskultur des Sports. Hierzu vereinbarten DAGS und DOSB 2026 eine gemeinsame Veranstaltung zu organisieren, die der Vernetzung aller sportgeschichtlich interessierten Akteure dienen soll. Zudem ist der DOSB bereit, sporthistorische Projekte der DAGS auch finanziell zu fördern. Der konstruktive Austausch zwischen DAGS und DOSB zur Stärkung der Erinnerungskultur des Sports wird zeitnah fortgesetzt werden.

|

Neuerscheinung

Tagungsband des 11. DAGS-Symposiums, Kloster Maulbronn 12./13. Oktober 2023

Vorlage: Institut für Sportgeschichte Baden-Württemberg e.V. Bereits im 18. Jahrhundert entstanden in Deutschland die ersten Vereine. Waren es zunächst Zusammenschlüsse, die sich der Aufklärung verpflichtet fühlten, wie die Lesegesellschaften, so folgten mit Beginn des 19. Jahrhunderts zunächst die Turn- und später die Sportvereine.

Die ideelle Grundlage dieser Vereinigungen war das „Recht der Assoziation“. Bis heute bilden die Sportvereine und -verbände die Grundlage für vielfältiges gesellschaftliches Engagement. Die Tagung hat dieses Phänomen aus historischer, soziologischer und rechtlicher Perspektive betrachtet. Dabei stand nicht nur der Südwesten im Fokus, vielmehr richtete sich der Blick auf Deutschland insgesamt. Auch sollte die Situation des organisierten Sports bis in die Gegenwart hinein thematisiert werden.

Tagungsdokumentation Den Sport organisieren. Zur Geschichte und Zukunft der Sportvereine und -verbände in Deutschland. Vorträge des gleichnamigen Jubiläums-Symposiums am 12. und 13. Oktober 2023 im Kloster Maulbronn. Hrsg. von Martin Ehlers, Markus Friedrich, Helga Holz, Michael Krüger und Lothar Wieser.

28,00€ (312 S., zahlreiche Farb-Abbildungen)

ISBN 978-3-96423-129-1

https://www.arete-verlag.de/produkt/den-sport-organisieren/

|

|

|

|